La santé mentale est le sujet prioritaire de 2025, mais comment le gérer dans l’entreprise ? Le management préventif et éclairé s’impose comme obligatoire pour anticiper les RPS (risque psycho sociaux).

Cet article revient sur les conseils éclairés de Viviane Treffe. Elle est consultante en transition de carrières et conseils, avec une formation de psychologue clinicienne. Elle accompagne notamment les entreprises dans des plans de prévention des risques psycho-sociaux, de la phase de diagnostic jusqu’à l’accompagnement dans le temps.

Si vous souhaitez revivre le webinaire qu’elle a fait sur ce sujet, vous pouvez le consulter dans cette vidéo replay :

Sinon, l’article ci-dessous le retranscrit.

Les enjeux de la santé mentale et pourquoi un management préventif

La santé mentale est une grande cause nationale. En effet le fait que nous vivions dans un monde particulièrement anxiogène (crises, guerres, maladies…) a des impacts directs sur notre humeur.

On constate ainsi une émergence de l’épuisement, du stress, de l’isolement. Cela se traduit ensuite par une baisse de la productivité, de l’absentéisme et un turnover des salariés.

Certes l’entreprise peut avancer que les causes sont exogènes à sa structure ou son organisation. Cependant cela serait ignorer son obligation de sécurité à apporter dans son cadre réglementaire. En effet, l’article L4121-1 du code du travail indique une obligation de l’employeur de prendre en compte les problèmes de santé mentale des collaborateur. Et ce même si elle n’est pas responsable de ces soucis.

Le manager, qui donc en contact direct et responsable de ces équipes, est la personne de l’organisation la plus encline à identifier les risques et à assurer une prévention. À l’inverse, les pratiques d’un managers peuvent elles-mêmes générer du stress et autres facteurs déclinant la santé mentale.

Il est donc essentiel de former ses managers à appliquer un management préventif de la santé mentale. Cet article peut être un point de départ de cette sensibilisation. Cependant pensez à appliquer des formations pratiques à vos managers sur le sujet.

Quelques chiffres sur la santé mentale

La dernière enquête Qualisocial (2025) souligne également des chiffres inquiétants :

- 1 salarié sur 4 se déclare en mauvaise santé mentale.

- Un salarié ayant une faible confiance dans l’avenir a 4,3 fois plus de risques d’être en mauvaise santé mentale

- Moins d’1 salarié sur 4 a accès à un plan de prévention complet de santé mentale au sein de son organisation. D’ailleurs, le sondage réalisé lors du webinaire indique que 80% des managers n’ont pas bénéficié d’un plan de prévention RPS dans leur structure.

- Enfin + d’un salarié sur 3 n’a accès à aucune action de prévention dans l’entreprise.

Ces chiffres indiquent donc bien l’urgence du sujet pour toutes les organisations !

Définition des RPS

Les Risques psychosociaux, souvent abrégés RPS, se représentent par des situations de travail pouvant engendrer du stress durable, de la souffrance psychique ou des troubles de la santé.

On distingue différents types de RPS

- le stress chronique, celui qu’on constate le plus souvent

- les violences internes comme des conflits entre collaborateurs, voire du harcèlement moral

- les violences externes (pour les salarié en contact avec du public), qui peuvent se traduire par des insultes ou mêmes des agressions.

- la surcharge de travail (risques de burnout) ou à l’opposé le sous investissement (bore-out).

La santé mentale, c’est l’absence de maladie mentale ?

C’est faux, la santé mentale est un processus très dynamique. On peut passer d’un état de bien-être à un état de maladie de santé mentale rapidement. Par exemple, lorsqu’on est soudainement confronté à une situation difficile.

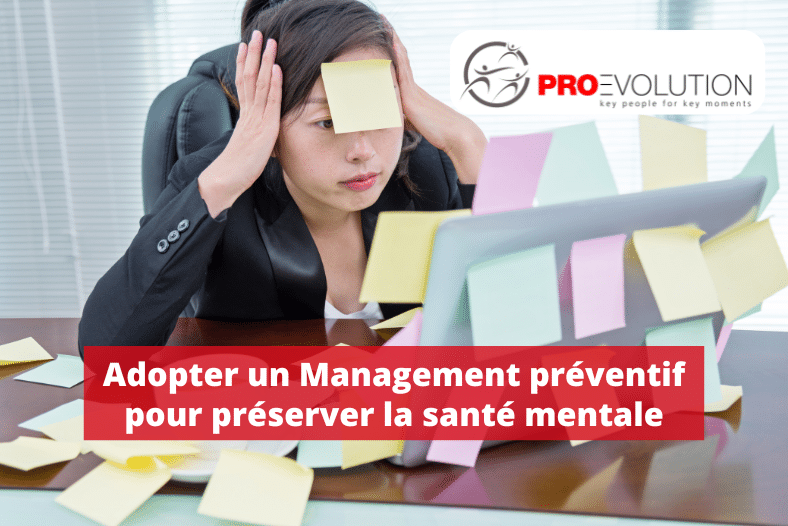

Voici un schéma récapitulant les étapes qui peuvent amener du bien-être à la maladie mentale :

Première phase : détresse psychologique

c’est une première étape qui se matérialise par de la détresse psychologique, de la fatigue ou irritabilité. dans certains cas elle va se traduire par un présentéisme plus long (par exemple pour absorber une surcharge de travail). Le manager qui ignore ces premiers signaux risque de laisser glisser son collaborateur vers la seconde phase. À l’inverse, un bon accompagnement peut le ramener à la phase de bien-être recherchée.

Deuxième phase : décrochage

Ici, les personnes vont décrocher en allant jusqu’à ne pas se présenter au travail, d’où le phénomène d’absentéisme. Mais ses troubles peuvent se manifester par des TMS (Troubles musculo-squelettiques, au passage vous pouvez revoir notre webinar sur ce sujet). Ou encore d’autres manifestations inquiétantes pour la santé physiques comme l’hypertension. Ou même la santé mentale que nous cherchons à anticiper : dépression, anxiété, voire même burnout. Ces situations sont ne sont pas encore irréversibles mais il est impératif pour le management de les prendre en compte au plus vite.

Troisième phase : maladie mentale

Ici nous sommes dans la phase irréversible de la maladie mentale avec une influence néfaste sur le fonctionnement neuronal. La personne sera alors dans l’incapacité de travailler. Ou pire, elle peut aller jusqu’au suicide.

La définition de la santé mentale par l’OMS

Dernière définition intéressante de la santé mentale selon l’Organisation Mondiale de la Santé :

« État de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté »

L’influence d’un monde VUCA et BANI

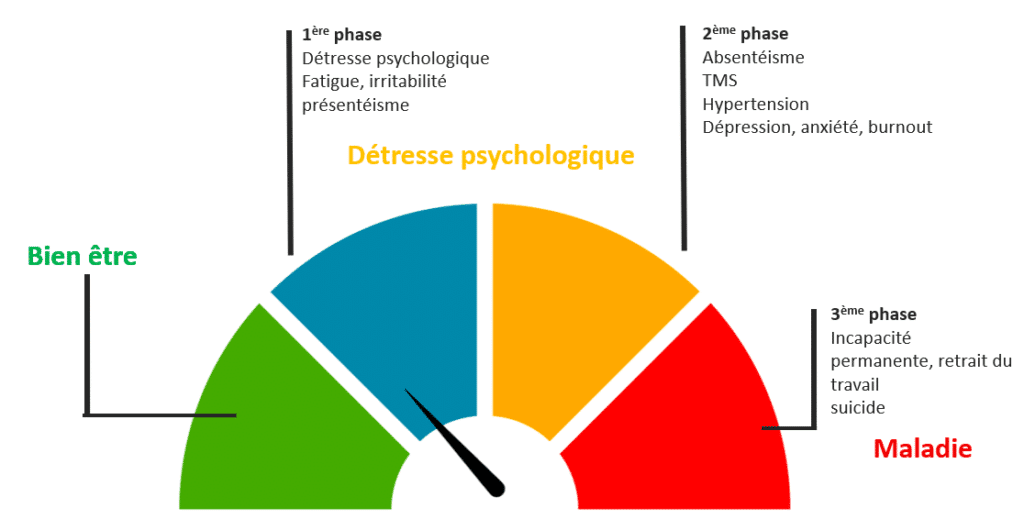

Nous l’avons dit en préambule, cela fait maintenant plusieurs années, voire dizaines d’années, que l’humanité traverse des crises successives.

En effet depuis les années 80, les experts parlent d’un monde VUCA :

- Volatil

- Incertain (Uncertain en anglais)

- Complexe

- Ambigu

Ce terme vient d’ailleurs des militaires qui l’ont créé dans la période de la guerre froide. Puisque dans cette période déjà nous ne savions pas ce qui allait se passer dans les années suivantes, avec la menace notamment d’une troisième guerre mondiale.

Adapté au monde de l’entreprise, ce termes décrit l’incertitude du lendemain, mais la nécessité de s’adapter et de vivre avec.

Plus récemment, le termes BANI a pris le relai. Il signifie :

- Fragile (Brittle)

- Anxieux

- Non lineaire

- Incompréhensible

Cette évolution du terme, qu’on pourrait mettre sur le dos du Covid, intègre les bouleversements climatiques et systématiques.

Dans tous les cas, ce constat plus que jamais a un impact sur la santé mentale de chacun, avec un degré aggravé ces dernières années.

La place du manager dans un monde BANI

Dans ce contexte, le manager doit aussi accepter qu’il n’est pas responsable de l’état du monde, tout en posant la question de ce qu’il peut faire pour améliorer le quotidien, et principalement envers ses équipes.

Revenons d’ailleurs sur l’époque du Covid. Au-delà de la crise et des drames qu’elle a provoqué, les entreprises ont su faire preuve de résilience et d’innovation pour continuer à travailler.

Il faut accepter que rien n’est acquis, il n’y a aucune certitude si ce n’est qu’il faut suivre l’évolution du monde et s’y adapter avec souplesse.

L’anxiété n’est plus nécessairement une faiblesse, mais une réaction humaine normale dans un contexte d’incertitude. Comprendre cette émotion développe la capacité à s’écouter et écouter les autres. C’est faire preuve de leadership émotionnel.

La non linéarité se traduit aussi dans l’acceptation qu’on ne fait plus de plan sur 10 ans ou plus. L’agilité est de mise et les retours du marché et des clients sont à prendre en compte en permanence pour ajuster le cap. Sans aller à un opposé extrême de toujours tout remettre en question, il faut savoir simplement faire preuve de souplesse en gardant l’objectif initial en vue (en référence à la stratégie de l’entreprise donc les managers sont les maîtres d’œuvre).

Enfin, le terme « incompréhensible » pousse le manager à sortir de sa posture de « sachant ». Il doit en effet lui aussi accepter qu’il ne maîtrise pas tout. Ainsi plusieurs cerveaux qui travaillent ensemble peuvent minimiser cette incompréhensibilité. En bref, il faut savoir développer la collaboration au sein de l’équipe, dans une démarche constructive pour tous.

Alors qu’est-ce qui a changé concrètement ?

Le monde BANI d’aujourd’hui ne demande pas plus de contrôle, mais au contraire plus de prise de conscience et d’écoute.

Il exige des managers des capacités de ressentir, d’improviser, d’oser, de coopérer … bref de travailler ensemble.

On parlait depuis longtemps des soft skills. Nous parlerons même aujourd’hui de power skills pour bien insister sur les qualités relationnelles pour gérer des situations délicates.

Les facteurs de risques psychosociaux

Les causes des risques psychosociaux sont plurifactorielles. Elles s’enchainent dans le temps, créant des cercles vicieux, jusqu’à l’apparition d’une dégradation de la santé des salariés.

On peut les classer en 5 grandes catégories de facteurs liés :

- Environnement physique et technique

- Environnement socio-économique de l’entreprise

- La tâche ou le contenu même du travail à effectuer

- L’organisation du travail

- Les relations de travail (collègues, managers, clients, fournisseurs …)

Les conséquences des RPS

Ne pas reconnaître les précédents facteurs peut avoir des conséquences individuelles sur la personne qui les vit, mais aussi collectives.

Sur les individuelles les conséquences se matérialisent par des :

- Symptômes physiques tels que des troubles du sommeil ou autre forme de douleurs. Les TMS peuvent trouver leur cause dans le stress.

- Symptômes psychologiques, à l’exemple de l’anxiété ou une perte de motivation.

- Pathologies graves, on parlera de burn-out ou de dépression.

Sur le plan collectif, ces RPS, subies par un collaborateur, vont avoir un impact sur l’ambiance. Parfois cela débouchera sur des conflits. Finalement, le désengagement généré se retrouve généralisé.

Le facteur risque du travail

Rentrons dans les différents factures de risque. Le plus courant tout d’abord est la quantité de travail.

Quand le rythme imposé au salarié est important, ou soudainement beaucoup plus intense, il se sentira vite débordé. À bon dosage et sur des périodes courtes cela peut être motivant, vécu comme un challenge. Mais dès lors que cette personne réalise qu’elle n’y arrivera pas, elle le vivra probablement mal. Il ne pourra plus avoir le sentiment du travail accompli et sentira que ça déborde.

Le facteur des exigences émotionnelles

Ce risque là se ressent difficilement par l’entreprise. Il se présente quand le salarié se sent dans l’obligation de cacher ses émotions. Particulièrement dans les métiers où il est demandé de garder le sourire. Ou encore les métiers qui nous exposent à la souffrance des autres (comme les médecins, les psychologue, … ou les managers eux-mêmes).

Ces métiers demandent parfois un « sas de décompression » où le collaborateur pourra vider ces émotions trop perçues.

Certaines entreprises imposent un cadre où il est mal venu d’exprimer ses difficultés. Elles demandent d’être constamment hyper enthousiaste, dans le contrôle de soi, dans toutes les situations. Or si le collaborateur n’y arrive pas, il se sentira incompétent, aura une mauvaise image de lui-même. Cela crée de la dissonance émotionnelle. Le Manager doit savoir écouter et voir ces signaux pour le remettre en confiance et accepter que ce n’est pas toujours possible de tout prendre sur soi.

Le facteur d’autonomie

Le besoin d’autonomie peut varier selon les individus, mais dans tous les cas une autonomie insuffisante doit être considérée comme un facteur de risque.

Cela peut se ressentir par l’impossibilité d’utiliser ses compétences, elle peut encore augmenter si elle est associée à une charge de travail importante. Il peut aussi être ressenti quand c’est un autre collègue qui doit faire des tâches que l’on pourrait faire seul. Ou encore par des processus de validation qui peuvent dévaloriser le collaborateur, comme s’il avait systématiquement besoin qu’on contrôle tout ce qu’il fait.

Le facteur des conflits

Les exigences trop fortes de l’entreprise se finissent parfois en conflit. Pour déverser la pression subie, le collaborateur exigera plus de ses collègues (ou fournisseurs, voire de sa hiérarchie).

Une autre expression de ce facteur de conflits peut être dans le souhait de toujours se faire bien voir, au détriment d’un collègue. Quitte à parfois dire du mal de lui, créant donc irrémédiablement un climat de méfiance contre-productif.

Le facteur des valeurs

Ce facteur se développe avec les exigences des nouvelles générations. Si le collaborateur ressent qu’on lui demande un travail et des missions incompatibles avec leurs valeurs, il peut exprimer de la frustration, de la colère, de l’anxiété ou encore de la culpabilité.

Quelques exemples :

- l’incitation au mensonge (survendre un produit),

- des méthodes de travail jugées décalées ou inefficaces

- demander du volume au détriment de la qualité

Le facteur insécurité

L’insécurité peut se manifester de bien des manières :

- la peur de perdre son emploi.

- la situation mondiale (cf VUCA et BANI), que le monde change en mal. L’être humain n’apprécie déjà pas le changement, il le vit d’autant plus mal quand il est directement impacté.

- Incapacité de se projeter dans le futur, crainte donc de l’avenir.

Les conditions de travail

Certains environnements de travail peuvent avoir des impacts physique.

On peut parler par exemple du matériel, comme un PC lent. Ou encore des espaces sans lumières. Ou aussi des environnements bruyants.

Les horaires décalés sont un autre exemple. Si cela n’est pas négociable (équipe de nuit), l’important est d’expliquer pour faciliter l’acceptation par le salarié. Bien géré, ils y verront même des avantages.

Tous ces facteurs vus ici, combinés ou non, vont favoriser l’émergence des risques psycho-sociaux.

Si beaucoup de ces facteurs sont durs à éviter, il faut armer les managers à les prévenir avec des actions adaptées.

Les actions de prévention

L’enjeu de la prévention ce n’est pas juste réduire les risques, c’est surtout développer des conditions de travail qui offrent des ressources pour bien travailler.

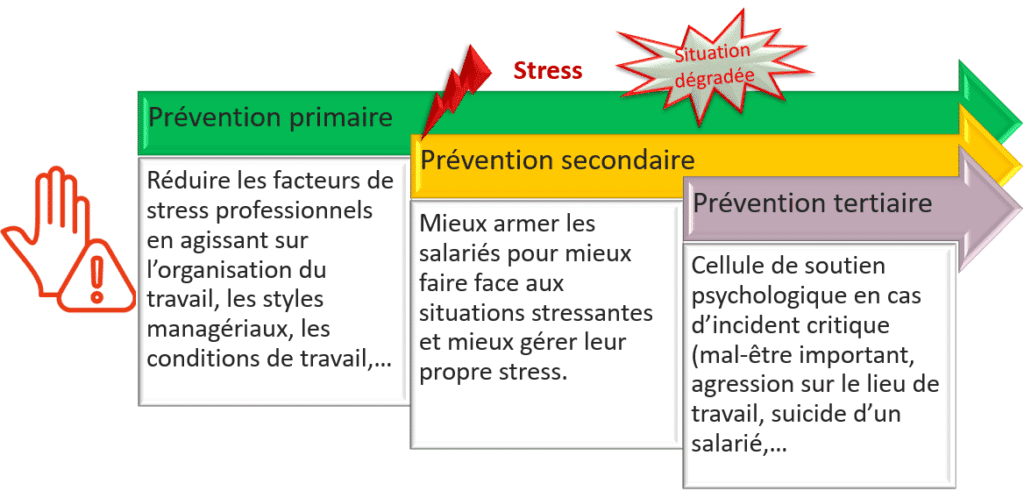

Voici les actions de prévention à trois niveaux :

Prévention RPS primaire

Idéalement, elle consiste à supprimer le facteur de risque avant qu’il éclose.

Cependant cela ne pourra que fonctionner si l’on arrive à les identifier à temps. Un diagnostic RPS réalisé par des spécialistes aidera à identifier les risques.

Prenons en compte bien sûr le fait que les facteurs RPS ne sont pas les mêmes (Viviane compare l’industrie lourde à l’économie sociale et solidaire qui présente des facteurs de risques bien différents).

Les experts pourront détecter en amont les risques pour empêcher qu’ils se développent. Cette étape passe par une phase d’écoute de l’ensemble des collaborateurs. Elle permet aussi d’en savoir plus sur l’adéquation des employés avec le management et les valeurs de l’entreprise.

Prévention RPS secondaire

Puis, cette étape implique les équipes, surtout les managers, en les « armant » pour faire face aux situations stressante. Exemple très concret, une formation pour mieux gérer son propre stress.

Prévention RPS tertiaire

Cette étape fait suite à une crise dans une entreprise. Pour exemple un accident ou un suicide dans une entreprise susciteront immédiatement de déclencher des actions à ce niveau. Ou bien l’annonce d’un PSE qui va immédiatement plomber le moral des troupes. À ce stade là on parle d’ailleurs plus de réparation que de prévention.

Ici, on suggère la mise en place d’une cellule de soutien psychologique. Elle permettra d’offrir à chacun un espace d’écoute où elles peuvent se livrer à une personne tierce, neutre et qui saura trouver les mots et le soutien pour aider le collaborateur à éviter des névroses traumatiques.

L’approche managériale des RPS

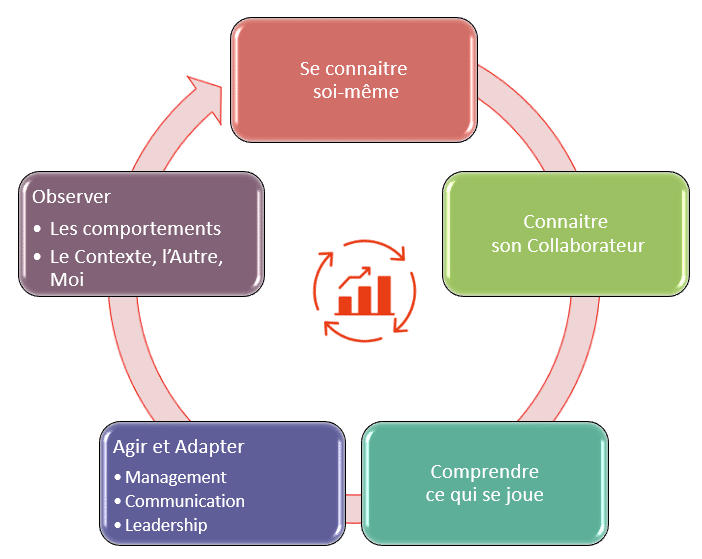

Faisons désormais un focus sur le rôle du manager dans cette prévention de la santé mentale.

La première étape pour le manager est déjà … lui-même. Avant d’aider les autres il doit déjà se connaître lui-même, savoir comment il fonctionne, ses points forts, ses points d’efforts …

N’oublions pas que le manager est lui-même un collaborateur, comme tous les autres. Il doit donc aussi se protéger du stress.

Ensuite il doit apprendre à connaître son collaborateur. On ne peut pas savoir les alertes chez un équipier si nous ne savons pas quelle est son comportement naturel. La difficulté réside dans le fait de prendre le temps de bien se connaître, quand bien même le manager lui-même est déjà débordé.

L’étape de la compréhension des enjeux vient ensuite. Dans le cas par exemple d’un conflit, il doit bien comprendre pourquoi on en est arrivé là. Il y a là une phase d’investigation et d’écoute. Quels éléments externes et/ou internes peuvent faire que ces collaborateurs qui s’entendaient bien sont actuellement opposés.

Après seulement avoir bien compris, il doit adopter la bonne posture pour résoudre le conflit. Il doit agir avec une communication adaptée et un leadership neutre.

Enfin, la phase d’observation permettra d’étudier la réaction du ou des collaborateurs par son comportement. L’analyse des réactions permettra de savoir si le souci est résolu. Ici, une prise de recul permet aussi d’analyser sa propre réaction pour éventuellement se protéger soi-même, et s’améliorer si une telle situation venait à se reproduire.

Détecter les signes de mal-être

Que ce soit pour lui-même ou pour les autres, le manager doit être en mesure de détecter les signes de mal-être. Et ce idéalement dès leur début pour ne pas les laisser s’amplifier.

Quelques signes pouvant indiquer ce changement d’état :

- Changements de comportement. Un collaborateur d’habitude agréable ne communique plus ou n’a plus le sourire.

- Baisse de performance. En constatant que les livrables prennent du retard ou sont de moins bonne qualité

- Isolement. Réaction souvent défensive quand on est pas bien, non évite le contact avec les autres. Le manager doit alors aller le chercher.

- Absences fréquentes. Les gens qui d’un coup sont souvent en arrêt maladie. Certains arrêts sont « de confort » mais cela reste un signe, comme les réels arrêts maladies. Dans le cas de PROEVOLUTION nous avons déjà mis en place des entretiens de retours d’absences pour parfaitement comprendre la réelle raison de l’absence, et ce qu’on doit améliorer en interne pour éviter que cela se reproduise. Le tout dans la limite de la législation, car nous ne pouvons pas forcer un collaborateur à donner des raisons médicales. Il n’empêche que ce questionnement lui montrera une réelle préoccupation sur son état de santé et le souhait de l’entreprise de l’aider.

- Expressions verbales. Entendre ce que disent les collaborateurs. attention certains se plaignent plus que d’autres, d’où l’importance de les connaître en amont. Il sera plus alarmant d’entendre quelqu’un d’ordinaire calme et peu critique.

- Changements physiques. Un collaborateur d’habitude bien habillé, coiffé, rasé, qui se laisse aller est un signe avant coureur.

- Langage corporel. Des gestes qui montrent un renfermement du collaborateur sur lui-même.

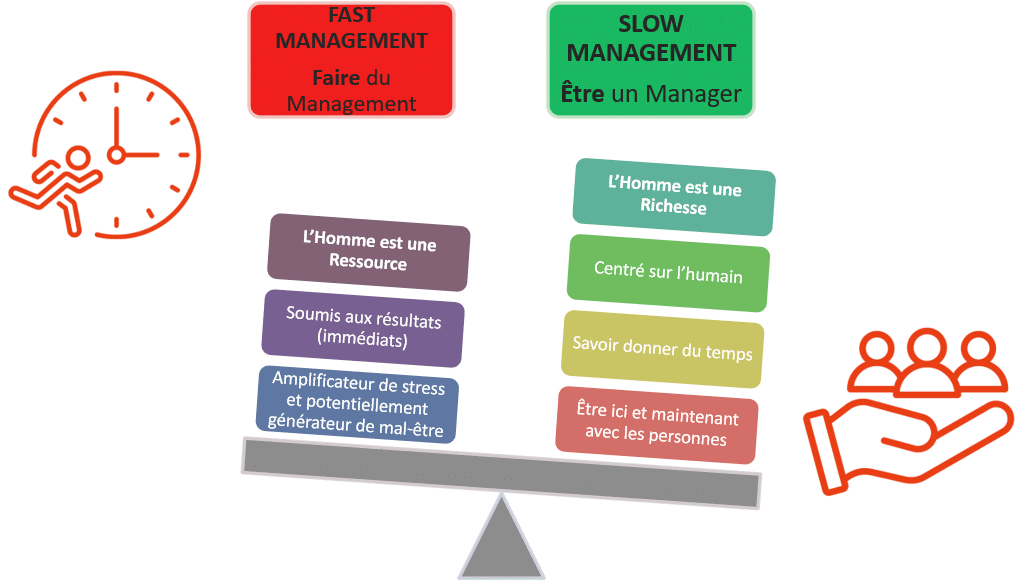

Le Slow Management

Nous en parlions lors de nos précédents webinaires sur le sujet du Slow Management. La tendance actuelle est au fast management. Les entreprises demandent toujours plus de résultats, de performances … avec des todo lists qui ne se désemplissent pas.

Mais finalement, cette technique amplifie le stress et montre des résultats inverses de ceux escomptés, précisément à cause des RPS qu’elle engendre.

Aujourd’hui, nous amenons les responsables à se poser la question de comment être manager (et non comment faire du management).

Cette remise en question amène à considérer l’homme comme une richesse plutôt qu’un ressource. D’ailleurs on aime dire qu’on fait des richesses humaines et non des ressources humaines, redéfinissant le rôle des RH aujourd’hui.

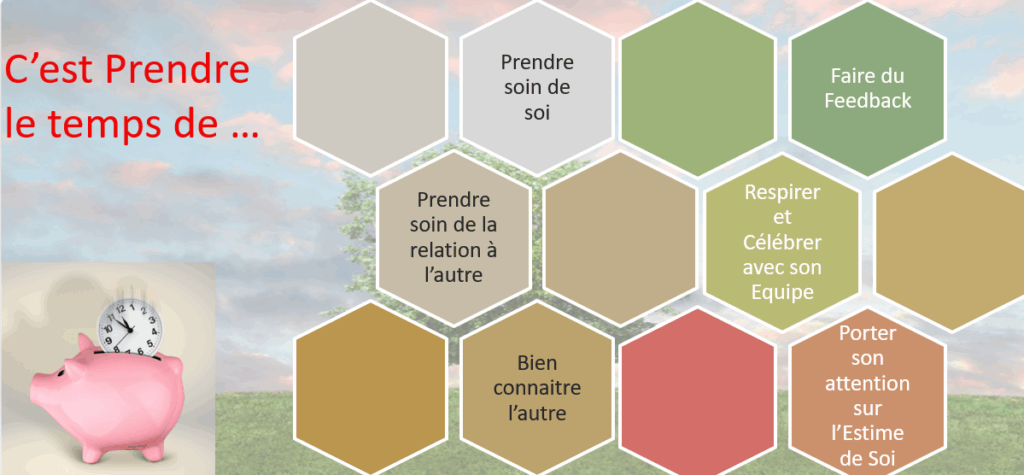

Ainsi le management se centre sur l’humain plus que sur le résultat. On peut alors arriver à la performance par l’humain en se concentrant sur la personne et la relation. Il est important notamment de développer les temps d’échanges, et la culture du feedback.

Sans répéter nos préconisations pour mettre en place le slow management dans votre structure, nous vous rappelons rapidement cette image récapitulative.

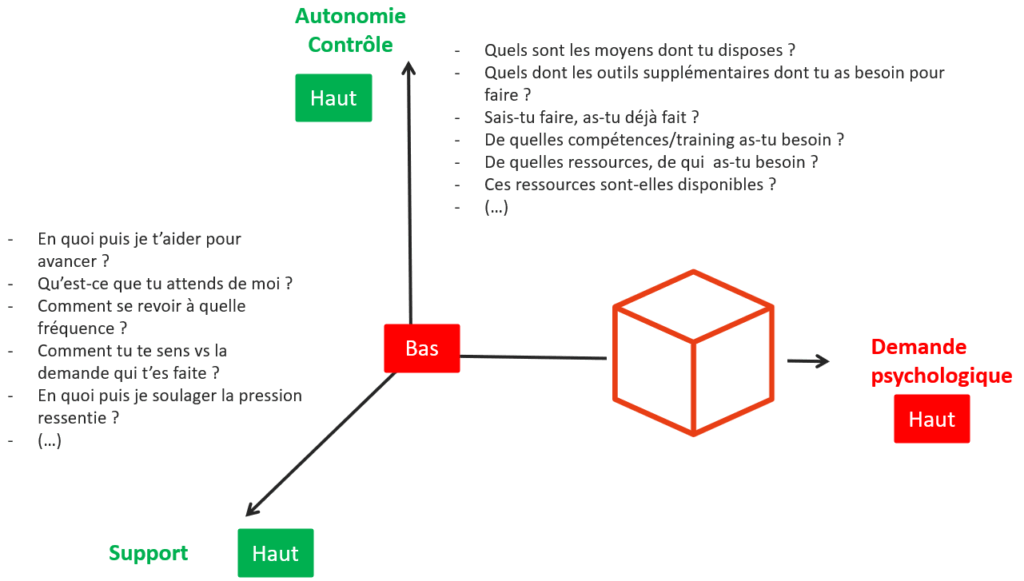

Le modèle KARASEC

KARASEC Une approche managériale des RPS.

Elle consiste à représenter des problématiques sur 3 dimensions : une demande psychologique qui peut générer du stress (exemple demander à une personne de faire ce qu’elle ne sait pas faire), mais qui sera compensée par une dimension d’autonomie (formation à la tache) ou une dimension support (la faire accompagner d’un expert.

Conclusion pour adopter un management préventif pour la santé mentale

En synthèse, le rôle des managers pour prévenir les risques sur la santé mentale de ses collaborateurs :

- Savoir détecter les risques (exemple : retards, émotions, absentéisme, conflits)

- Dialogue avec bienveillance dès que le risque semble avéré.

- Gérer les priorités pour soulager la charge

- Donner du feedback régulier et encourager

Pour autant, le manager doit aussi accepter qu’il n’est pas un professionnel de la santé mentale. Son rôle n’est ainsi pas de poser des diagnostics. Il peut cependant observer, alerter et orienter vers d’autres solutions.

Enfin, justement, il pourra demander une assistance externe en consultant un cabinet spécialiste de la gestion des RPS.